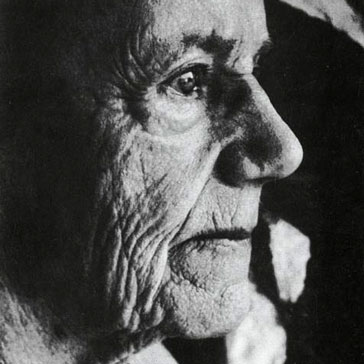

Moessinger Katharina

Katharina Moessinger (*1974) lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin in Berlin. Sie ist seit 2017 Mitglied des VdBK.

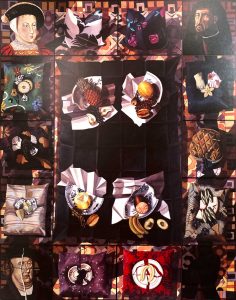

Sie schafft großformatige Skulpturen und Installationen: „In meiner künstlerischen Arbeit beschäftigt mich das Spannungsfeld zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit, als einer Entsprechung von Natur und vom Menschen Geschaffenen, durch die menschliche Gesellschaft Geprägtem. Dieses Spannungsfeld anhand der Beziehung Mensch-Tier zu untersuchen und darzustellen ist Schwerpunkt meiner Arbeit. Der Mensch ist dabei nicht Teil der Darstellung, er ist vielmehr präsent als Bezugspunkt zum, bzw. Blickpunkt auf das domestizierte Tier. Diese Präsenz zeigt sich in meinen Arbeiten auf vielfältige Weise: in den verwendeten ‚künstlichen‘ Materialien oder den Konventionen industrieller Formen“ (KM).

Nach dem Abitur studierte Katharina Moessinger von 1997-2003 Bildhauerei an der Universität der Künste Berlin und wurde 2003 Meisterschülerin bei Prof. Michael Schoenholtz.

2004 erhielt die Künstlerin ein Stipendium zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses (NaFöG). 2005 wurde sie mit dem Stipendium der Bernhard-Heiliger-Stiftung sowie 2011 mit dem Preis der Ilse-Augustin-Stiftung ausgezeichnet. 2017 folgte der 2. Preis des Neuköllner Kunstpreises.

Die Objekte und Installationen von Katharina Moessinger werden international ausgestellt.

Die wichtigsten Einzelausstellungen der Künstlerin sind: „Doudous“, Galerie Nadine & Tom Verdier, Paris (2007). „Reality looks back on me“, Museum Pfalzgalerie, Kaiserslautern (2009). Extension“, Kunstraum Cussler, Berlin (2010). „Übermaß“, mit Elisabeth Matthewes, Frauenmuseum Berlin zu Gast in der Kommunalen Galerie Berlin (2012). „Kein Bock“, mit Alke Brinkmann,Galerie Axel Obiger, Berlin (2014). Zweite Natur“, mit Astrid Menze, Galerie Axel Obiger, Berlin (2015).

Zudem ist Katharina Moessinger auf zahlreichen Gruppenausstellungen in internationalen Kunstinstitutionen und an internationalen Kunstorten vertreten, u.a. im Umspannwerk Berlin; Georg Kolbe-Museum, Berlin; Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (CH); der Galerie Nadine & Tom Verdier, Paris; der Sammlung Hoffmann, Berlin; auf dem Movimentos Festival 2012 Autohaus Wolfsburg; der 2. Ruhrbiennale Dortmund; im Haus der Kunst München und im Zoologischen Garten Berlin.